Boris Giuliano. L’investigatore che inseguiva la verità

Considerazioni iniziali

Molte mail mi sono giunte per parlare di Giorgio Boris Giuliano, cosa che faccio volentieri per diversi motivi. Uno, in particolare, riguarda il legame profondo che univa quest’uomo alla mia città natale, Piazza Armerina, dove nacque nel 1930.

Devo però registrare che di Boris Giuliano si parla davvero troppo poco. Si ricordano molti servitori dello Stato, ma sembrano essere dimenticati proprio coloro che, come Giuliano, produssero un lavoro eccezionale dal quale si sono poi avvantaggiati – in silenzio – i loro successori.

Basti pensare a quanto dichiarò il giudice Paolo Borsellino, che ne stimò profondamente le doti investigative:

“Devesi riconoscere che, se altri organismi statali avessero adeguatamente compreso e assecondato l’intelligente impegno investigativo del Giuliano, probabilmente le strutture organizzative della mafia non si sarebbero così enormemente potenziate e molti efferati assassini, compreso quello dello stesso Giuliano, non sarebbero stati consumati.”

Il mattino dell’agguato

È il 21 luglio del 1979. A Palermo è un sabato come tanti, ma sarà ricordato per sempre come il giorno in cui la mafia colpisce al cuore dello Stato. Alle otto in punto, Giorgio Boris Giuliano entra al bar Lux in via Di Blasi, vicino casa, per prendere un caffè. Sta pagando, di spalle, quando un uomo armato entra e lo crivella con sette colpi di pistola, l’ultimo alla nuca. È il cosiddetto “colpo di grazia”.

L’autore del delitto è Leoluca Bagarella, boss emergente dei Corleonesi, che agisce a volto scoperto. Nessuna parola, nessuna esitazione. Solo piombo e morte. In un attimo, la strada si riempie di ambulanze, agenti, sirene. È caduto il capo della Squadra Mobile di Palermo, il poliziotto che più di ogni altro aveva capito dove stava andando la mafia.

Un uomo giusto, prima che un poliziotto

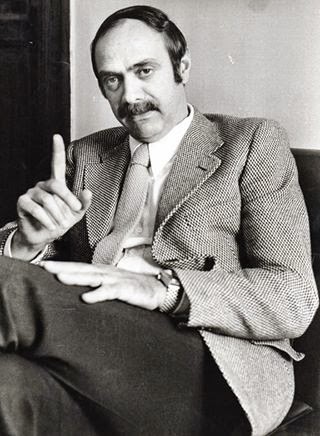

Nato a Piazza Armerina il 22 ottobre 1930, Giuliano trascorre l’infanzia in Libia per poi tornare in Sicilia nel dopoguerra. Laureato in giurisprudenza a Messina, gioca a pallacanestro nel CUS e lavora nel settore manifatturiero tra Palermo e Milano. Ma nel 1962 vince il concorso da Commissario di Polizia. L’anno dopo chiede di essere assegnato a Palermo. Per lui non è una carriera, è una missione.

Padre amorevole di tre figli – Alessandro, Emanuela e Salima – viene ricordato come un uomo gentile, sensibile, appassionato di jazz e chitarra, capace di inventare favole ogni sera per far sorridere i suoi bambini.

“Ricordo papà a casa che si metteva a quattro zampe per farci giocare a cavalluccio. Oppure mentre ci raccontava delle storie bellissime. E poi lo rivedo mentre suona la chitarra.”

Salima Giuliano

Dopo Ciaculli, la svolta

Negli anni ’60, la mafia è ancora una parola scomoda. Gli omicidi vengono rubricati a faide familiari, i traffici ignorati. Ma tutto cambia il 30 giugno 1963 con la strage di Ciaculli, in cui muoiono sette uomini delle Forze dell’ordine. È la sveglia per lo Stato: nasce la prima Commissione Antimafia, e l’Italia inizia timidamente a riconoscere la mafia come nemico interno.

Giuliano, scosso da quel massacro, scrive una lettera per essere trasferito a Palermo, alla sezione omicidi della Mobile.

Inizia così la sua vera missione.

Moderno, acuto, inascoltato

Giuliano porta a Palermo un metodo rivoluzionario: indagini patrimoniali, collaborazione internazionale, lavoro di squadra. Grazie ai rapporti con FBI e DEA, capisce prima degli altri che la Sicilia è una base del traffico globale di eroina. I suoi sforzi contribuiscono all’inchiesta “Pizza Connection”.

Nel giugno 1979, a Palermo vengono sequestrati 500.000 dollari in contanti provenienti da New York. Poco dopo, a New York, viene fermato un carico di eroina del valore di dieci miliardi di lire. Le sue intuizioni si rivelano esatte.

Indaga anche sulla scomparsa di Mauro De Mauro, sull’omicidio del mafioso Giuseppe Di Cristina, sui legami tra la mafia e Michele Sindona. Poco prima di morire, incontra Giorgio Ambrosoli, assassinato l’11 luglio 1979.

Giuseppe Di Cristina era stato tra i più costanti (e depistanti) confidenti degli investigatori palermitani. Quando fu ucciso, gli trovarono addosso decine di milioni di lire in assegni, da spartire a mafiosi appartenenti a famiglie ritenute in conflitto, ma di fatto unite nel grande affare delle raffinerie di eroina.

Fu proprio Giuliano a indagare su quegli assegni, intuendone il significato strategico. Senza di lui, il giudice Rocco Chinnici non avrebbe avuto le basi per affidare quella delicatissima inchiesta a Giovanni Falcone nella sua interezza, evitando di spezzettarla – come si era sempre fatto fino ad allora – assegno per assegno, banca per banca, procura per procura.

Fu attorno a quegli assegni che nacque il “pool” di Falcone. E se non ci fosse stato Giuliano, non ci sarebbe stato nemmeno il primo processo Falcone, quello su “mafia e droga”, e da lì non si sarebbe mai arrivati al maxiprocesso.

“Se altri organismi statali avessero compreso l’impegno investigativo del Giuliano, molti efferati assassini, compreso il suo, non sarebbero stati consumati.”

Paolo Borsellino, ordinanza del maxiprocesso

Verità e giustizia, troppo tardi

Le indagini sull’omicidio Giuliano arrivano a un punto fermo solo grazie ai collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno. Vengono condannati all’ergastolo i mandanti: Riina, Provenzano, Calò, Greco, Madonia, Brusca, Geraci.

Nel 1995 viene condannato l’esecutore materiale: Leoluca Bagarella.

Sono trascorsi quarantasei anni da quel sabato palermitano bagnato dal sangue di un fedele servitore dello Stato. Quasi mezzo secolo, eppure attorno a qual macabro omicidio rimangono alcuni spazi vuoti da riempire

- Perché Giuliano andò a chiedere spiegazioni su un certo libretto della Cassa di risparmio delle province siciliane intestato al signor Joseph Buonamico?

- Perché in quei giorni Michele Sindona, finanziere italo-americano che in quei giorni avrebbe dovuto trovarsi prigioniero di un fantomatico gruppo terroristico e invece scorrazzava con i baffi finti per Palermo a colloquio con mafiosi e massoni?

- Perché Giuliano trovò sui nastri della consegna bagagli dell’aeroporto di Punta Raisi, che non si chiamava ancora Falcone e Borsellino, una valigia piena di 500 milioni di dollari, pagamento di una partita di eroina andato a male, forse per una dritta che veniva dai colleghi Usa?

- Perché il direttore della banca sospetta era parente di un capomafia di Palermo che ne fu subito informato?

- Perché Giuliano chiamò un magistrato americano di nome Rudolph Giuliani e gli chiese notizie di un certo Joseph Buonamico e seppe che si trattava di Sindona?

- Perché lavorando su Sindona, il commissario prese l’aereo per Milano e andò a trovare un avvocato integerrimo di nome Ambrosoli che stava liquidando l’impero italiano del finanziere di Patti, e poco dopo sia l’avvocato sia il commissario furono uccisi?

“Era un uomo pieno di ideali, e per questi ideali viveva. Sapeva a cosa andava incontro, ma era disposto ad affrontare le conseguenze fino alla fine.”

Ines Maria Leotta, moglie

Il ricordo che resiste

Nel 1980, Boris Giuliano riceve la Medaglia d’oro al valor civile. Ma il vero omaggio gli arriva dal popolo di Palermo: migliaia di persone, anche dai quartieri popolari, partecipano ai suoi funerali. In un tempo in cui la polizia era vista come nemica, quel corteo dice molto.

“A volte non gli è stata tributata adeguata memoria. Ma dobbiamo sperare nelle nuove generazioni. Sono loro i depositari del ricordo di persone come mio padre.”

Alessandro Giuliano

Un esempio per i giovani

Giorgio Boris Giuliano non è stato solo un investigatore. È stato un uomo giusto. Ha anticipato, intuito, tracciato strade investigative che altri avrebbero percorso solo anni dopo.

Lasciato solo? Tradito?

Forse non lo sapremo mai ma è nostro compito raccogliere questa eredità, raccontarla, spiegarla ai giovani, affinché nessun’altra verità venga archiviata, e nessun altro giusto venga dimenticato.

Guglielmo Bongiovanni