Ninni Cassarà: cronaca di un omicidio annunciato

«Convinciamoci che siamo cadaveri che camminano».

Questa frase pronunciata da Ninni Cassarà sul corpo ancora caldo dell’amico e collega Beppe Montana, assassinato dalla mafia il 28 luglio 1985, è diventata una profezia cupa. Meno di dieci giorni dopo, il 6 agosto, toccò a lui. Trucidato in pieno giorno, sotto casa, davanti agli occhi della moglie Laura e della figlia di due anni. Cassarà non fu l’unico, ma fu uno dei simboli più tragici di quella stagione in cui chi indagava davvero su Cosa Nostra diventava un bersaglio da abbattere. E spesso veniva lasciato solo. Senza protezione vera. Senza Stato.

Domani 6 agosto 2025 ricorre il quarantesimo anno della sua morte e ancora lo Stato risulta latitante così come quel Giovanni Motisi, accusato di essere uno degli esecutori dell’omicidio di cui si sono perse le tracce.

La voce amara di Borsellino e il silenzio delle istituzioni

Quando sono riaffiorate le parole di Paolo Borsellino pronunciate in Commissione Antimafia – quella voce spezzata che ironizzava sulla “libertà” di morire ammazzato fuori orario, quando non c’era l’auto blindata – Laura Cassarà non si è stupita. «Per noi quella situazione era il pane quotidiano. Noi sapevamo già tutto, ma quelli che ascoltavano no. E la cosa grave è che, quando hanno saputo, non hanno fatto nulla per cambiare le cose».

Ninni è morto per questo. Per l’isolamento. Per la sottovalutazione. Per l’inerzia. Non perché non avesse la scorta o l’auto blindata – che comunque si guastava in continuazione – ma perché nessuno si era preso la responsabilità di toglierlo da Palermo, città divenuta trappola. «Viveva e lavorava in un isolamento tangibile, segnalato, ignorato. Se vieni additato come quello che indaga più degli altri, diventi il nemico numero uno. E ti fanno fuori».

I fedelissimi massacrati

Alla Squadra Mobile, Cassarà poteva contare solo su pochi uomini fidati. Uno era Beppe Montana, capo della sezione Catturandi, assassinato una domenica pomeriggio sul lungomare di Porticello. «Anche noi dovevamo essere lì – ricorda Laura – ma all’ultimo non siamo andati. Arrivò una telefonata. Ninni si gelò ed uscì».

Davanti al cadavere di Montana, Cassarà si rivolse a Falcone e Borsellino con parole che risuonarono come una sentenza: «Convinciamoci che siamo cadaveri che camminano».

Un altro fedelissimo fu Roberto Antiochia, 23 anni. Dopo l’omicidio Montana, tornò dalle ferie per proteggere Cassarà e indagare con lui. Fu travolto dai proiettili insieme al suo superiore. «Ma è normale – si chiede Laura Cassarà – che sia un ragazzo a capire il pericolo e non chi ha il dovere di proteggerli?».

Poi c’era Natale Mondo, l’ombra di Cassarà. Quel giorno guidava l’Alfetta blindata. Si salvò solo per essersi rifugiato dietro una fioriera. Ma la mafia non dimentica: due anni e mezzo dopo, anche lui fu ucciso. Prima tentarono di infangarlo, insinuando che fosse la “talpa” che aveva avvisato i killer. Ma Laura lo difese. «Ninni gli aveva affidato la sua vita. E anche la nostra».

La strage in diretta, da un balcone di casa

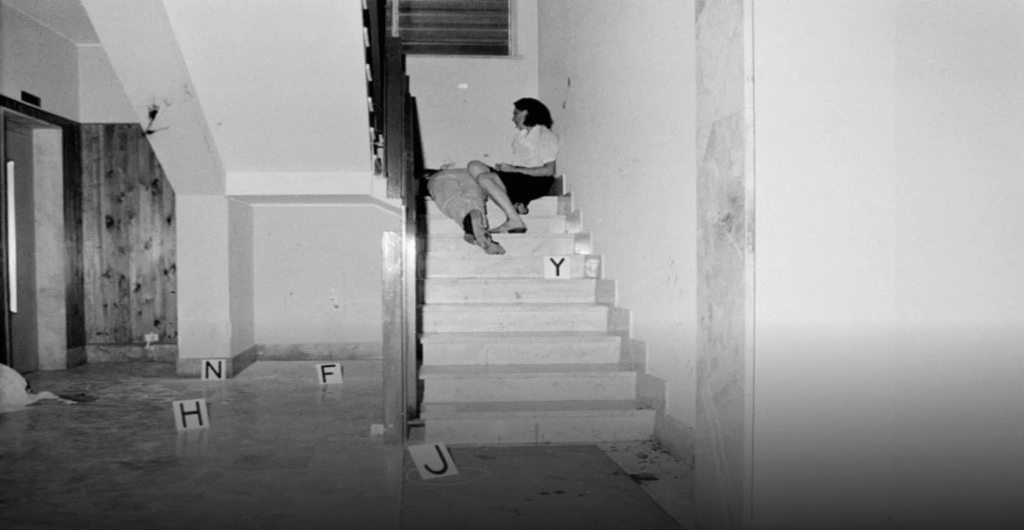

Era il 6 agosto 1985. Laura Cassarà era affacciata dal sesto piano, con la figlioletta Elvira in braccio. Era estate, faceva caldo. Poco prima delle 15, Ninni aveva chiamato: «Sto tornando a casa». Non rientrava da due giorni, dopo il delitto Montana. «Gli chiesi se si fermava a mangiare qualcosa. Mi disse di sì».

Vide l’Alfetta avvicinarsi e subito dopo il crepitare dei kalashnikov. «Pensai a una bomba. Guardai giù e vidi Ninni che correva verso l’atrio del palazzo». Poi Mondo gridò: “Signora, vada dentro!”

Scese di corsa, lasciò Elvira a un vicino e arrivò sulle scale. «Pensavo di trovarlo vivo. L’avevo visto fare quattro gradini con un solo balzo». Ma un solo colpo recise l’aorta. Morì così, sotto casa, ai piedi della moglie. E quell’immagine – la giovane Laura accanto al corpo del marito – è diventata uno dei simboli di quella guerra che la mafia dichiarò allo Stato. O, meglio, a quel pezzo di Stato che combatteva sul serio.

Disarmati, soli, dimenticati

Chi portava avanti le indagini era lasciato senza mezzi, senza coperture. Anche la Squadra Mobile di Palermo, racconta Laura, aveva bisogno di un computer: se lo fece regalare da American Express. Cassarà si arrangiava, come quando prestava la sua Vespa all’agente Calogero Zucchetto per cercare i latitanti. Anche Zucchetto fu ucciso, nel 1982, davanti a una cabina telefonica.

Prima dell’estate di sangue del 1985 c’erano già stati anni di omicidi eccellenti: Boris Giuliano, Piersanti Mattarella, Carlo Alberto dalla Chiesa, Michele Reina, Chinnici, La Torre. Tutti decapitati.

«Noi siamo arrivati da Trapani nel 1981 – dice Laura – nel pieno della guerra. A ogni omicidio seguivano funerali solenni e dichiarazioni ipocrite. Ma tutto restava come prima. Chi faceva sul serio diventava un bersaglio. Come Ninni».

Dentro la questura: il sospetto e l’isolamento

Anche nella questura di Palermo, Cassarà era solo. Diffidava del capo, Ignazio D’Antone (poi condannato per concorso esterno), e di Bruno Contrada, altro volto noto, altro condannato. Per questo, Laura Cassarà rifiutò la camera ardente in questura. «Meglio tenerlo a casa, con chi gli voleva bene. Ninni avrebbe fatto così».

I potenti, le minacce, i silenzi

Appena arrivato a Palermo, Cassarà lavorò al celebre rapporto “Michele Greco + 161”, base del maxiprocesso. Fu lui a raccogliere le confidenze di Contorno, a riscontrare Buscetta. Una rivoluzione. Ma anche una condanna a morte.

Indagò anche su Ciancimino e i cugini Salvo. Scoprì che avevano in rubrica il numero diretto di Giulio Andreotti. Lo confidò a Laura, che poi lo rivelò nei processi: «Io sono stata la sua voce dopo che è morto».

Nel 1984, dopo la sua deposizione contro i Salvo, Laura ricevette una telefonata minacciosa: «Vi ammazzeremo uno a uno come cani». Ninni denunciò. Gli dissero che non era credibile.

L’ultima beffa: la burocrazia

Si parlò di un trasferimento a Genova. Risposero che il posto era occupato. «Nemmeno la possibilità di dire no. Nemmeno questo gli hanno dato». Anche la burocrazia può essere complice degli assassini.

Dopo la morte di Montana, Cassarà denunciò l’indifferenza per la morte dei poliziotti: «Senza il loro sangue, certi Soloni non potrebbero parlare di strategie antimafia».

Pochi giorni dopo morì anche lui. Ma prima lasciò un segno: consegnò alla moglie un verbale che provava la sua estraneità alla morte di un sospettato durante un interrogatorio in questura: «Se non potrò più difendermi, tienilo come prova», le disse.

Le talpe e il conto finale

I killer si erano appostati su tre piani del palazzo di fronte. Qualcuno li aveva avvisati. Non dai movimenti in ufficio – troppo frequenti – ma dal fatto eccezionale: Ninni stava per tornare a casa, e lo aveva comunicato solo pochi minuti prima. Le talpe ci furono, ma nessuno le ha mai identificate. Laura Cassarà ne è certa: «Qualcuno ha deciso che andasse così. E non mi riferisco agli assassini. Penso a chi doveva proteggerlo e non l’ha fatto».

Dopo di lui, l’Asinara. Poi le stragi

Dopo il suo omicidio, lo Stato si mosse. Presero Falcone e Borsellino e li portarono all’Asinara, isolati per scrivere il rinvio a giudizio del maxiprocesso. Ma nel 1992 il conto arrivò anche per loro. «Non da parte della mafia. Ma dello Stato», conclude Laura.

Un’estinzione lenta

Oggi, su quel pianerottolo, c’è solo un estintore. La targa commemorativa fu messa vent’anni dopo. Solo al 34° anniversario, una stele in piazza.

Laura Cassarà è una donna che ha scelto la dignità del silenzio. Ha continuato a insegnare. Ha cresciuto bene i tre figli. «Mi aspettavo un’altra vita – dice – ma qualcuno ha deciso che andasse diversamente».

E noi abbiamo il dovere di non dimenticare. Di fare memoria. E di pretendere giustizia non solo dai tribunali, ma anche dalla storia.