L’eredità di Giovanni Falcone e la verità ancora negata sulle stragi

“Il rigore nella ricerca della prova, il non accontentarsi mai nella ricostruzione dei fatti, la ricerca della traccia finanziaria, la ricostruzione a ritroso della catena criminale… E poi il grande insegnamento che le mafie sono sempre un passo avanti rispetto alle autorità di contrasto.”

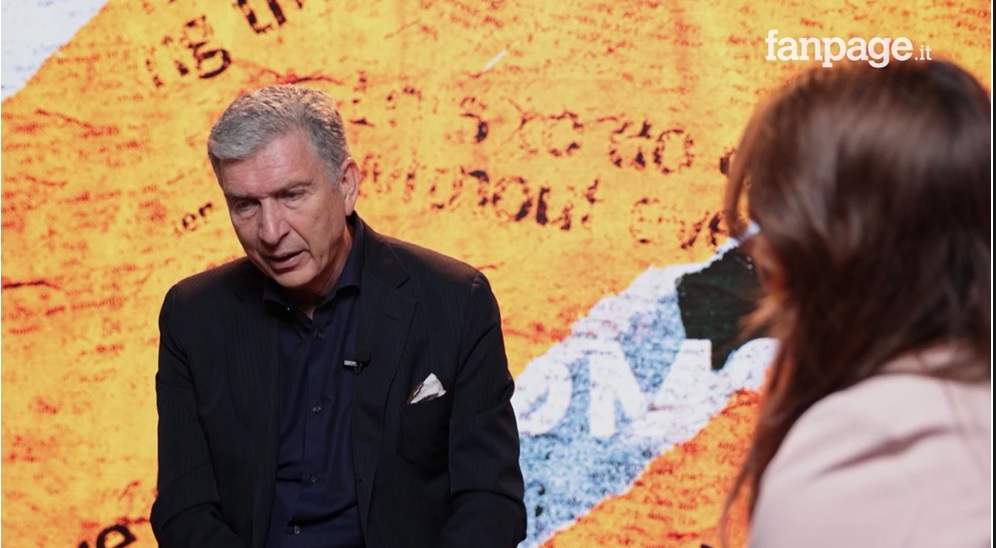

A parlare non è un nostalgico delle stagioni dell’antimafia militante, ma il procuratore di Firenze Filippo Spiezia, oggi tra i principali inquirenti sulle stragi mafiose del 1993 a Milano e Firenze. Lo fa con parole pesanti, dense, che raccontano la vitalità – ancora oggi – dell’eredità lasciata da Giovanni Falcone. Un’eredità concreta, metodologica, non retorica.

Il video che abbiamo voluto postare sotto per i nostri lettori c’è stato segnalato dal nostro caro amico editore Guido Farinella e si tratta di un’intervista rilasciata alla redazione di Fanpage.it che invitiamo i lettori a vedere essendo sempre più certi che le immagini valgono più di mille parole.

La lezione di Falcone: oltre la commemorazione

Falcone, dice Spiezia, ha lasciato un’eredità spirituale e investigativa di valore inestimabile. Ed è un lascito tutt’altro che sepolto: “è di grandissima attualità, ma si proietta anche nel futuro”.

Il metodo? Quello del rigore assoluto, della prova, della traccia economica, del pensiero lungo. Una visione che, oggi, torna centrale quando ci si confronta con mafie digitali, criptate, transnazionali.

“C’è una fatica nella possibilità di aggiornare la metodica investigativa perché parliamo di investigazioni ad alto tasso tecnologico.”

Una visione internazionale e un lavoro immenso

Il lavoro della Procura distrettuale antimafia di Firenze affonda nella visione di Falcone: pensare le mafie non come isole locali, ma come organizzazioni con proiezioni internazionali. L’indagine non si ferma a dove nasce, ma guarda a dove porta.

Chi c’è dietro, quali legami attraversano confini e sistemi. Questo approccio ha portato a più di 12.000 pagine di atti e all’impegno di oltre novanta magistrati.

“Manca ancora il 15 per cento della ricostruzione complessiva dei fatti. Ma quel 15 per cento riguarda segmenti ancora molto importanti, significativi.”

La presenza femminile e le forze estranee a Cosa Nostra

Un aspetto poco noto, ma inquietante, emerge con forza:

“Sappiamo, e questo è già emerso anche in dibattimenti pubblici, che tanto a Firenze per la strage dei Georgofili quanto a quella di via Palestro a Milano la scena del crimine vede la presenza di soggetti femminili.”

Un dettaglio che Spiezia non lascia cadere. È un filo investigativo aperto: chi erano, cosa facevano, perché erano lì.

Ma il punto più delicato riguarda soggetti esterni a Cosa Nostra, forze estranee all’organizzazione mafiosa che, pur non essendo formalmente affiliate, hanno dato impulso o aderito al progetto stragista.

Il progetto politico della mafia

Ed è qui che l’intervista di Spiezia tocca il punto più scottante. Lo dice chiaramente:

“La mafia aveva anche un progetto politico oltre che un progetto criminale: tendeva a ottenere benefici legislativi sulla disciplina del 41 bis, dei collaboratori di giustizia.”

Una strategia, non una semplice reazione violenta. Le bombe del ’93 avevano un obiettivo politico preciso, e le ramificazioni parlamentari o istituzionali sono tutt’altro che fantasie.

“Il tema centrale di queste indagini è capire se questo rapporto con esponenti della politica abbia riguardato soltanto un accordo elettorale o se, invece, quell’accordo fu più ampio e quindi comprendeva anche in tutto o in parte il disegno stragista.”

La convergenza tra Cosa Nostra e ‘Ndrangheta

Un altro tassello rimasto nell’ombra è stato recentemente portato alla luce da una sentenza della Cassazione dell’aprile 2025 sul processo ‘Ndrangheta stragista:

“La sentenza riconosce adeguatamente provata la convergenza della strategia di Cosa Nostra e quella della ‘Ndrangheta per finalità politiche. Ora si tratta di organizzazioni che avevano i loro referenti politici.”

Un punto di svolta che apre interrogativi enormi: se due tra le più potenti organizzazioni mafiose italiane agiscono insieme per fini politici, chi erano i beneficiari? Quali compromessi sono stati siglati?

Depistaggi, inquinamenti, resistenze

Spiezia è netto:

“Le inchieste condotte da Palermo e da Caltanissetta hanno registrato il più alto tasso di inquinamento e depistaggi. Non fanno onore alla storia di questo Paese.”

A distanza di oltre trent’anni dalle stragi, la verità giudiziaria è ancora monca. Spiezia non si nasconde dietro la cortina del tempo trascorso. Parla apertamente di resistenze attuali, di ambienti che ostacolano la verità:

“C’è anche un grado di resistenza ancora di certi ambienti a consentire un accertamento della verità.”

La sfida aperta

Oggi, le indagini non sono archiviate. Spiezia lo dice con prudente fermezza:

“Crediamo che entro l’anno concluderemo sicuramente qualche altro troncone importante di queste inchieste.”

Sono segmenti “meno rilevanti” e altri “più importanti”. Ma l’obiettivo è chiaro: comprendere chi rafforzò il proposito criminoso delle stragi e dare una risposta giudiziaria definitiva a una delle pagine più buie della nostra storia repubblicana.

Conclusione – L’eredità di Falcone contro la verità mutilata

L’eredità di Falcone è viva non nelle commemorazioni, ma nei metodi, nella fatica quotidiana di magistrati come Filippo Spiezia. Le sue parole, taglienti e consapevoli, ci ricordano che la verità sulle stragi del ’93 non è solo un fatto giudiziario: è un imperativo morale.

Finché non sapremo tutto, non potremo dire davvero di vivere in uno Stato pienamente libero.

Ma cosa significa davvero “sapere tutto”? Significa poter rispondere – finalmente – agli interrogativi che da trent’anni attendono una risposta chiara e definitiva:

Chi furono davvero i mandanti esterni che, pur non affiliati formalmente a Cosa Nostra, dettero impulso o aderirono al progetto stragista del 1993?

Quali forze politiche hanno tratto beneficio dalle bombe del ’92-’93, e quanto era ampio l’accordo: si trattava solo di patti elettorali o c’era una convergenza anche sul piano criminale?

Qual è il ruolo delle figure femminili presenti sulle scene del crimine a Firenze e Milano? Chi erano, e per conto di chi agivano?

Perché, dopo decine di migliaia di pagine giudiziarie e novanta magistrati coinvolti, manca ancora il 15% della verità, proprio quello più delicato?

E infine: chi continua oggi a opporre resistenza all’accertamento completo della verità? Perché certe domande sembrano ancora impronunciabili in certi ambienti?

Rispondere a queste domande non è solo un dovere giudiziario, ma un’urgenza democratica.

Perché se la verità è mutilata, allora anche la giustizia è dimezzata.

E una giustizia dimezzata è una minaccia viva alla libertà di tutti noi.

Sotto vedi l'intervista al procuratore di Firenze Filippo Spiezia

“Chi ha rafforzato il proposito stragista?

Chi ha tratto vantaggio politico dalle bombe?

E perché, ancora oggi, c’è chi resiste alla verità?”

Spero, prima di morire di potere conoscere, anche quella parte di verità ancora mancante, chissà…….